教皇の“名前”の付け方

2014年2月28日

夙川教会信徒

河 野 定 男

1.はじめに

この「教皇の名前の付け方」というレポートをまとめることを思い立ったのは、わたしの高校時代(イエズス会経営の六甲学院)の仲間が2006年の秋から隔月に行っている「宗教のことを語る会」の44回目の会合(2013年6月3日開催)で発表するためであった(実際にはわたしが5月25日に第二腰椎を骨折する事故を起こし70日間入院をしたため、発表は10月7日延期された)。この一文はその時の草稿を基にしたものである。

2013年の2月にベネディクト16世教皇の衝撃的な引退表明があり、3月13日には新教皇フランシスコ(アルゼンチン出身のブエノスアイレス大司教ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ)が誕生して、まだその余韻が残っていた時期だったので教皇に関する話題が適切だろうと考えたからである。当時、新教皇フランシスコが史上初の南米出身であること、史上初のイエズス会士であること、また欧州以外の出身の教皇は1300年ぶりであること、そしてフランシスコという過去の歴代教皇にはなかった新しい名前を名乗ったことなどが話題となり、一般紙にも大きく報道された。わたしが最も興味を覚えたのは、新教皇がフランシスコという教皇名を名乗ったことであった。教皇庁立グレゴリアン大学教授の菅原裕二神父(イエズス会士)が3月15日付の読売新聞で「偉大な聖人の名を選んだこと自体が、彼(新教皇)の世界へのメッセージなのではないか」とコメントされていたが、その通りだと思った。そこで1800年以降(つまり近現代)に登位した16人の教皇が名乗った名前に焦点をあわせてレポートすることにした。

このレポートはP.G.マックスウェル・スチュアート著「ローマ教皇歴代誌」(1999年12月創元社刊、以下「歴代誌」と略)を主参考にし、補助的に松本佐保著「バチカン近現代史」(2013年6月中公新書、以下「近現代史」と略)を用いて作成した。

2.フランシスコ教皇は何代目の教皇か

普通は、フランシスコ教皇は266代目の教皇と記されている。日本のカトリック中央協議会の公式HPにも、そのように記載されている。しかし、このレポート作成に当たって参考にしたマックスウェル・スチュアートの「歴代誌」の数え方によれば、フランシスコ教皇は265代目の教皇となる。また別の歴代表(http://www12.ocn.ne.jp/~orchid/PapaTOP.html)によれば、267代目の教皇である。

この数え方の違いは教皇ベネディクト9世が1032-1044年、1045年、1047-1048年、と三回登位しており、これを1代と数えるか、3代と数えるかによって異なるのである。また、752年3月23日から25日まで3日間在位して病没したステファノ(2世?第92代?)がいるのだが、この人をローマ教皇庁年鑑は教皇表から外しているのである。これを92代目の教皇と数えるかどうかでも歴代数は異なることになる。カトリック中央協議会のHPはベネディクト9世を145代、147代、150代の3代の教皇として数え、ステファノ(2世?)を教皇庁年鑑に従って92代目の教皇とは数えていないので現在のフランシスコ教皇は266代目の教皇なのである。

しかし、ステファノ(2世?)を教皇としてカウントしないのは現代人の目から見れば少しおかしいように思う。現教皇フランシスコは2013年3月13日の夕刻に選ばれ、その日の中に266代目の教皇としてバチカン広場に集まった民衆に向かって「歓待してくれてありがとう。こんばんは」と挨拶したと報道されている(朝日新聞3月14日夕刊)ことからみて、選ばれた瞬間から266代目の新教皇誕生と見るのが正しいのではなかろうか。

また、ベネディクト9世が3回にわたって登位したという事実は、11世紀の教皇職がローマの名門貴族に隷属し、彼らの利害の代弁者に堕していた時代の反映であった。このような事態は、優れた人格の持ち主の教皇が輩出している近現代の状況から見れば、とても想像がつき難い。11世紀当時の状況を、スチュアートの「歴代誌」は次のように記している。「(平信徒だったにもかかわらず、買収によって教皇の座についた)ヨハネ19世の死後も、教皇職は一族(トゥスクルム家)の中で継承されていった。次期教皇になったのは彼(ヨハネ19世)の甥のベネディクト9世であった。この教皇も平信徒で、こちらも同じく民衆にとってはスキャンダルとなった。・・(中略)・・ともあれ、結局はベネディクト9世の乱れた私生活がもとでローマに暴動が起こり、1045年1月、シルウェストロ3世が教皇に立てられた。しかし、教皇をトゥスクルム家からクレッシェンティ家に代えただけでは何の解決にもならなかった。3月には再びベネディクト9世が教皇の座についた。だが、統率力のないベネディクト9世は5月に退位させられ、彼の代父がグレゴリオ6世として教皇の座についた。2人の間では、多額の金が動いたとされる。グレゴリオ6世は、教皇職を本当に金で買ったのだろうか。真相はわからないが、西ローマ皇帝が開いた教会会議は、グレゴリオ6世を有罪と裁定し、教皇を廃位させている」(カッコ内は筆者の加筆)。

3.教皇とは誰か?

教皇とは何なのか、誰なのかを確認しておくと、「近現代史」は冒頭に「ローマ教皇とはどのような存在なのだろうか。キリスト教の最高位の聖職者であり、カトリック教会のローマ司教にして全世界のカトリック教徒の精神的指導者、それがローマ教皇である。」と記しており、「歴代誌」は「ローマ教皇は、ヨーロッパにおけるもっとも古い『制度』である。2000年近くのあいだ、歴代教皇たちはキリスト教世界の指導者として、ヨーロッパ史の中で大きな役割を演じてきた。ときにはキリスト教という枠組みをはるかに超え、世界史的なスケールで歴史に影響を与えた人物さえ存在する」と述べている。この二つの説明で教皇とは何かを、ほぼ正しく理解できると思うが、カトリックの立場から見ると「聖ペテロの後継者」という説明が抜けている。念のため、カトリック教会は信徒に「教皇とは誰か」をどのように教えて来たかを見て置きたい。第2バチカン公会議(以降V2と略記)以前と以後の説明を各一つずつ例示しておく。

①聖ピオ10世公教要理詳解(1905年ピウス10世の命により編纂)

「教皇とは誰ですか。教皇は、ローマ司教の座を占める、聖ペトロの後継者であり、イエズス・キリストの代理者、可視的教会の頭のことです。教皇が聖ペトロの後継者であるのは、聖ペトロが彼自身の中にローマ司教の位と教会の頭としての位をあわせ持っていたからです。聖ペトロは神の御旨に従って教皇座をローマに定め、そこで没しました。それゆえ、ローマ司教に選ばれたものが、同時に教会の全権能の後継者となるのです。」(設問193,194)

(司教について)「司教とは、教皇に従属しつつ、いたくされた司教区に教会を統治するように聖霊によって定められた牧者のことです。」(設問207)

②カトリック教会のカテキズム要約(コンペンディウム)(2005年ベネディクト16世により公布)

「キリストは、ご自分の名に於いて神の民を牧するという使命を帯びた、教会の位階を制定され、そのために、これに権威をお与えになりました。聖職位階は司教、司祭、助祭によって形づくられます。(後略)」(設問179)、「教皇は、ローマの司教、聖ペトロの後継者であり、教会一致の恒久的な目に見える根拠であり、基礎です。キリストの代理者、司教団の頭、全教会の牧者です。教皇は、神の制定により、教会に対して十全で、最高、直接、普遍の権能をもっています。」(設問182)、「司教団も、教皇との交わりのうちに、教会に対して最高の十全な権能を行使します。教皇なしに行使することは決してありません。」

キリストが直接選んだ12使徒のうち、ペトロが使徒たちの中でリーダー的存在であったことは新約聖書の福音書を通読すれば、すぐに気付くことであるが、マタイ福音書16章18-19節、ヨハネ21章15-17節に、このことが明示的に記されている。

ペトロは聖霊降臨のあと、福音宣教に立ち上がり、最初はパレスチナ地方で宣教していたが、のちにローマに上り、西暦67年頃、ローマで殉教した。従ってローマの司教を継ぐ者が教皇となる。

教会が最も重視するのは、ペトロがキリストから直接「わたしの羊(信徒、神の民)の世話をしなさい」(ヨハネ21:16)とキリストの民の世話を委託された点である。この委託が権威の根源であり、ペトロの後継者に代々それが受け継がれ、現フランシスコ教皇に至るという「正当性」の継続である(使徒継承の教会)。

4.1800年以降の近現代の教皇たちの教皇名

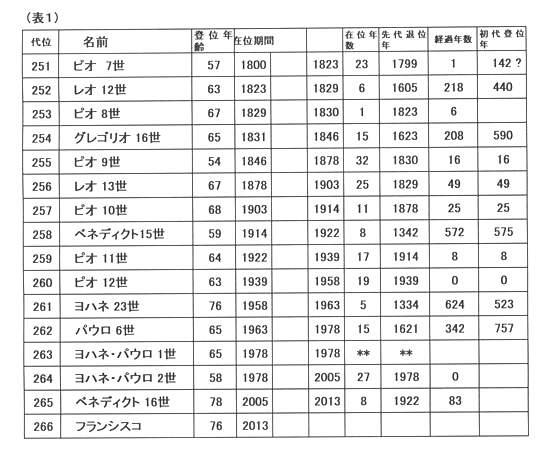

下記の表1に示したように、過去210年余の間にベネディクト16世まで15名の教皇が誕生しているが名前の種類は七つのみである。ヨハネ・パウロ1世は特殊だが、あとの14名の教皇はすべて前任教皇か先任教皇の名前を踏襲している。内訳はピオ6名、レオ、ベネディクト、ヨハネ・パウロ各2名、グレゴリオ、ヨハネ、パウロ、各1名である。

(注)

例えば252代レオ12世を例にとると、先代退位年とは、先代のレオ11世が退位したのが1605年であり、経過年数とはレオ11世の退位から218年ぶりにレオと名乗る教皇が誕生した事を示す。

初代登位年とはレオ1世の登位年が440年であった事を示す。

近代の16名の教皇が登位したときの年齢は50代が4名、60代9名、70代が3名である。もっとも若くして教皇の座についたのはピオ9世で54歳であった。ピオ9世の在位期間は1846年から1878年までの32年間で、266代の全教皇の中で在位期間が最も長い。第二位は58歳で登位したヨハネ・パウロ2世の27年である。

16名のうちで最高齢で登位したのはベネディクト16世で78歳である。ちなみに現フランシスコ教皇は76才であり、ヨハネ23世と並んで2番目に高齢である。

5.教皇は、いつ頃から本名とは別の名前を名乗るようになったのか。

フランシスコ教皇の本名はホルヘ・マリオ・ベルゴリオ、ベネディクト16世はヨゼフ・ラッティンガー、ヨハネ・パウロ2世はカロル・ヴォイティワというふうに教皇に選ばれると、新しく教皇名を名乗る習慣が確立している。 何時からこの習慣が生まれたかは特定できないが、第2代教皇リノから6代教皇アレキサンドロ1世まであたりは本名のまま教皇になったと思われるが、7代目のシクスト(シクストゥス)1世から13代目のエレウテリオ教皇までは、それぞれの教皇名が教皇にふさわしい意味を持ったギリシャ語やラテン語であるので、教皇になると新たに名前を付けたのではないかと想像することもできる。すなわち、シクストゥス(6番目-ペトロを別格とすれば、6番目の教皇)、テレスフォルス(目的を達成する)、ヒギヌス(正常な)、ピウス(ピオ)(忠実な)、アニケトゥス(征服しがたい)、ソテル(保護者)、エレウテルス(率直な、自由な精神の)という具合である。特にピウス(ピオ)1世は在位が142頃―155頃で、その頃はローマ皇帝アントニヌス(在位138-161)の時代であった。アントニヌスは「ピウス」という通り名(敬称)をもっていたので、それにあやかってピウス(ピオ)1世と名乗ったのではないかと思われている。

教皇名とは別の本名が確認できる最初の教皇は第56代教皇ヨハネ2世(在位533-535)で、本名はメルクリウスである。だがヨハネ2世以降の教皇がすべて教皇名の別に本名があったとは考えがたい。たとえば大教皇と呼ばれているグレゴリオ1世(590-604)は裕福な貴族の出で、修道士になる前はローマ市長官(572-574頃)になっていたのであるから、グレゴリオは本名であったと考えるのが妥当と思われる。しかし、西暦1000年頃以降に登位した教皇ついては本名がほぼ確認されている。そして新しく選出された教皇は前任や先任の先輩の教皇名の中から自に分の教皇名を選ぶ習慣が914年に登位したヨハネ10世の頃から定着している。この習慣は第2バチカン公会議を完結させた264代教皇パウロ6世(在位1963-1978)まで1000年以上続いたのである。

なお、もっとも早く2世教皇が現れたのは第24代のシクスト2世(254年-257年)である。また、266代の歴代教皇のうち2世教皇がいないのは、フランシスコ新教皇を含めて43名であることも付けくわえておく。

6.どのような名前を歴代教皇は好んだか(人気の教皇ブランド?)

この表を見ると現在までの266名の教皇のうち、その半数以上の150名の教皇名は13種類の名前に集約されていることが判る。最も多いのはヨハネの23名で、12番目がハドリアノとパウロで各6名である。

因みに、このレポートで焦点を当てている近現代の16名の教皇のうち、ヨハネ・パウロ1世、2世、とフランシスコ現教皇の3名を除く13名の教皇名はすべて上記13種の教皇名に含まれている。

これら13の名前のうち、ヨハネ(23名)、ステファノ(9名)、パウロ(6名)の三つは新約聖書に出てくる名前であることに気づく。これらの名を名乗った教皇たちが、聖書に因んで自分の教皇名にした可能性は高いが、ステファノについは、ステファノ1世の在位が254-258年であり、新約聖書の27文書が正典として確定される(397年)以前のことであるから、最初の殉教者ステファノに因んで教皇名に選んだと単純に断定することはできないように思う(本名であった可能性の方が高い?)。

残る10の教皇名のうち、ベネディクト1世(575-579)は、モンテ・カッシーノ修道院を建てたヌルシアの聖ベネディクト(547年没)に因んでこの名を名乗ったと推測できる。中世のキリスト教は修道院によって支えられ、西欧世界形成に重要な役割を果たしたが、その中心はベネディクト会系の修道院であった。前教皇ベネディクト16世は、教皇に選出された後、自分は第1次世界大戦の混乱期に教会を導いたベネディクト15世とヌルシアの聖ベネディクト(この聖人は欧州の守護の聖人である)に因んで命名したと明言している。

ハドリアノ1世(792-795)も登位以前に、カンタベリーの聖ハドリアノ(709年没)という聖人がいるが、これに因んで命名したかどうかは不明である。

グレゴリウス教皇も1世(591-604)が登場するまえに、ナジアンヌの聖グレゴリウス(325-389)や第1コンスタンティノポリス公会議で活躍したニッサの聖グレゴリウス(335-394)という二人の聖人がいるが、先に触れたように、グレゴリウス1世は教皇になる前にグレゴリウス名でローマ市長官として活躍しているから、これら聖人たちに因んで命名したとは考え難い。

13の主要教皇名のうち、残る7つの名前すなわち、クレメンス、レオ、ピオ、インノケンチオ、ボニファチオ、ウルバノ、アレクサンドロは、それぞれの名前の1世教皇の登位がすべて440年以前のことであるので、本名であった可能性が高く、また全員が聖人に列せられているので、後世の教皇たちが彼らの遺徳や業績に因んで自分の教皇名に使ったものと考えられる。

上記13の主要教皇名のうち1世教皇が聖人に列せられていないのは、ベネディクト1世、ハドリアノ1世だけである。

7.近代の教皇たちが命名に使った「名前」について

前教皇ベネディクト16世が2013年2月に自ら引退を表明し、世界中を驚かした。教皇職は基本的には終身制であるからだ。存命中に引退したのは、グレゴリオ12世(1406-1415)以来600年ぶりのことであり、しかもこの教皇は自らの意志からではなく、引退させられたのである。自発的に引退した教皇で一番最近のものは1294年7月に教皇に選ばれ、12月に引退した聖ケレスティヌス5世と考えられている。これから数えればベネディクトゥス16世の自発的引退は約720年ぶりの出来事である。

(注)「近現代史」ではケレスティヌス5世の引退を719年のこととし、ベネディクト16世の自発的引退は1300年ぶりとしているが、これは誤りであろう(松本佐保「バチカン近現代史」P234)。

なお、自発的に退位した最初の教皇は第18代ポンチアノ教皇(230-235)である。彼は時のローマ皇帝マクシミヌスから迫害を受け、逮捕され鉱山に流刑になった時、解放される見込みはないと悟って教皇職から退いたと云われている(「歴代誌」P26)。

720年ぶりの出来事といえば確かに珍しいことには違いないが、教皇の名前の付け方に関して言えば、それほど珍しいことではない。

一代目の教皇(1世)から同じ名前の2世教皇が誕生するまでの年月の隔りを見ると、何百年ぶりということが、しばしば起こっている。

また1800年以降の近代の教皇でヨハネ23世は1958年に624年ぶりにヨハネを、ベネディクト15世は1914年に572年ぶりにベネディクトゥスを名乗った教皇である。

以下、近代の教皇が名乗った名前について、若干のコメントを記したい。

①ピオ

この教皇名は、1世のあと2世が誕生するまで1300年の隔たりがあるのが特徴で、1458年に2世が誕生して、500年弱の間にピオ12世まで11名の教皇が登位している。1世、5世、9世(来年4月列聖予定)、10世の4名が聖人になっている。

ピオ9世(1846-1878)は1869年に第1バチカン公会議の開催、ローマ教皇の首位権の確立、1854年に聖母マリアの「無原罪の御宿り」の教義制定(1858年ルルドに聖母マリア出現により、この教義が擁護された)など宗教的には大きな功績を残している。1846年に登位したときには、穏健な自由主義者として民衆から歓呼を持って迎えられたが、晩年は時代の荒波の中、孤立した歳月を過ごし、彼の葬儀がなかなかできないような状態であった。イタリア王国の統一(1870年)に絡んで教皇領が廃止となり、イタリア王国と対立し、自ら「バチカンの囚人」と称した。

ピオ11世(1922-1939)は1929年にムッソリーニのイタリアとラテラノ条約を結び、教会とイタリア国との対立は解消され、バチカン市国の独立が承認され、世界の外交の舞台に正式に登場することになる。ピウス11世は防共の精神から、日本の立場に協力的であったとされる。また1934年には満洲国に外交使節を任命し派遣したことから満洲国を承認したものと見なされた。

ピオ12世(1939-1958)は反共の教皇として有名で、第二次大戦中に米英にソ連の脅威を訴え続けた。ソ連の犯罪性は1997年に出版されたステファヌス・クルトワなどによる「共産主義黒書」等で実証されている。一方、ナチスによるユダヤ人大虐殺をはっきりと糾弾しなかったとして、ナチスに協力的な教皇という評価もある。このような評価が強まってきたのは冷戦終結後のことである。日本がバチカンと正式に外交関係を樹立したのは、ピウス12世統治時代の1942年である。

信仰面では、1950年に聖母マリアの被昇天の教義(マリアは肉体が腐食することなく、天に上げられた)を確定し、ファティマでのマリア出現(1916年-1917年)が奇跡であったことをバチカンとして正式に認めるなど、マリア崇敬に大きく貢献している。

②グレゴリオ

1800以降の教皇でこの名を命名したのは、16世教皇だけであるが、グレゴリウス1世はレオ1世と共に大教皇と呼ばれている。グレゴリオ聖歌の編纂者という言い伝えがあるが、真実ではないらしい。グレゴリオを名乗った16名の教皇から3人の聖人と1人の福者が出ている。

③レオ

レオを名乗る13名の教皇のうち、4名が聖人となっている。大教皇と呼ばれているレオ1世は、452年にフン族のアッティラ王が北イタリアに侵攻してきたとき、アッティラとマントヴァで会見し、彼を説得して、軍を引かせたことは有名である。近代では12世と13世の2人のレオを名乗る教皇がいる。

レオ13世(1878-1903)が1891年に発布した回勅「レールム・ノヴァルム」はカトリック教会の立場から、社会問題に取り組んだ最初の社会教説であり、1848年のマルクス・エンゲルスの「共産党宣言」に匹敵する重要文書で、今日のカトリック教会の社会教説の基礎となっている。この回勅の邦訳が出版されたのは、1957年のことである。

④ベネディクト

先に触れたとおり、この名が最初から、ヨーロッパの守護の聖人でベネディクト修道会の創設者の聖ベネディクトに因んで命名されたかどうかは不明だが、後代の教皇たちはこの聖人に因んで命名している。この名を冠した教皇は前教皇ベネディクト16世で16人目と考えがちだが、対立教皇(偽教皇)が1名いるから、実際には15名である。

ベネディクト16世(2005-2013)は、720年ぶりに自らの意志で退位した教皇として話題を呼んだが、後世に偉大な学者教皇として名を残すのではないかと思う。教皇就任後に執筆した「ナザレのイエス」(全3巻)は世界的なベストセラーなった。この教皇は、先述したとおりベネディクトを名乗った理由を自ら語っているが、わたしは、彼の伝統を重んじる思想からみて、これからのキリスト教の発展はかつてキリスト教世界(christendom)を形成したヨーロッパのキリスト教再生が一番大切であると考え、ヨーロッパの守護の聖人である聖ベネディクトに執り成しを願う意味を込めて、自分の教皇名にベネディクトを選んだのではないかと、わたしは推測している。

⑤ヨハネ

歴代教皇が最も多く使った教皇名であるが、ヨハネを名乗った教皇は実質21名である。面白い事にヨハネ20世は実際には存在しなかったのである。ヨハネ21世が誤って21世を名乗ったらしい。

ヨハネ名の対立教皇が2名(16世と23世)いたが、23世の方は、正当に教皇に選ばれたロンカリ枢機卿が672年ぶりヨハネ23世を名乗り(1958年)、以前の23世は正当な教皇でないことを明確にした。初代ヨハネ教皇が523年に登位してから、500年位の間に18人の同名の教皇がでるほど、この名前は人気があった。

ヨハネ23世(1958-1963)は第2バチカン公会議開催を発議し、開催したことによって歴史上忘れられない教皇となった。その人懐っこい風貌は就任当初から大変な人気があった。ピウス12世の反共路線を対話路線に舵を切ったことから、一部で「赤い教皇」とさえ言われた。ヨハネ23世の最初の回勅「地上の平和」は広く世界中の人気を集めた。社会回勅の系統に属する「マーテル・エト・マジストラ」も有名である。

⑥パウロ

パウロと云う名の1世教皇が誕生したのは757年のことで「人気ブランド教皇名」で最も遅い(年代的に新しい)上に2世教皇が700年後の1464年に誕生したことも珍しい現象である。パウロ1世は前任のステファノ2世(3世)の実弟であり、兄弟が共に聖書に出てくる人物を教皇名にしていることも、興味深い。

パウロ6世(1963-1978):教会の大刷新を目指したV2公会議の会期半ばで逝去したヨハネ23世の後をついで選出された教皇が、パウロを名乗ったことは、頷けるような気がする。第2バチカン公会議で大きく刷新されつつある教会にあって、グローバル時代に福音を伝える使命を託されて選ばれた教皇が、地中海世界に3回も宣教旅行に出かけた使徒パウロに因んで自分の教皇名に選らんだことは、ごく自然のように思える。事実、彼は航空機やヘリコプターを使った最初の教皇で、国連で演説を行い、聖地パレスチナやインドを訪問し、その行動範囲を世界に広めた教皇である。

⑦ヨハネ・パウロ ― 革命的命名

第263代目の教皇がヨハネ・パウロを名乗ったことは「教皇の名前の付け方」の歴史に於いては革命的命名であったと云える。ヨハネとパウロという先任、前任の2人の名前を用いて新しく名前を作り出したからである。これは歴上初めてのことであるが、その意図は明確に読み取れる。ヨハネ23世によって開始されパウロ6世によってまとめあげられたV2の精神を引き継いで教会を導きますというメッセージを世界に発信したのである。こうして教皇名は先輩教皇たちが用いた名前の中から選ぶという1000年以上続いた習慣に終止符が打たれたわけだが、前任、先任の教皇名を引き継ぐという点では「教皇の名前の付け方」の伝統に沿ったものとも云える。

ヨハネ・パウロ1世は選出後一ヵ月後で死亡したため、一部で毒殺説が囁かれたが、心臓発作が原因である。あまり知られていないが、この教皇は戴冠(三重冠)を拒否している。

ヨハネ・パウロ2世(1978-2005)は456年ぶりにイタリア人以外から選出されたポーランド人教皇であり、優れた学者であり、語学の天才でもあった。精力的な行動派の教皇として知られ、約27年間の在位の間に日本を含む129ヵ国を訪問している(日本を訪問した唯一の教皇)。平和の確立に努力し、日本ではあまり知られていないが、ソ連崩壊による冷戦終結の立役者の一人ある。教会内でも評価は高く、異例の速さで2104年4月に列聖されることが決まっている。今でもバチカンはヨーロッパ偏重の組織(オリンピックのWOC,サッカーのFIFAと並んで)と云われている(2010年現在、ヨーロッパ出身の枢機卿は51%を占める)が、この教皇は在任中に2名の日本人枢機卿(1994年に白柳、2003年に浜尾)を指名している。彼の個人秘書も日本人司祭を起用しているから、ヨハネ・パウロ2世は親日家であったと云える。

ヨハネ・パウロ2世教皇は一般民衆からも大変な人気があったが、世界の主要国から最重要人物と目されていた。1989年の12月には、当時のソ連のゴルバチョフ書記長もヨハネ・パウロ2世を訪問し世界を驚かした(この事を「20世紀末のカノッサの屈辱」という)し、2005年の彼の葬儀にはブッシュ米大統領夫妻を始め、国連事務総長、フランス大統領、イギリス首相、ドイツ首相、イタリア大統領・首相、イラン大統領、ヨルダン国王、フィリピン大統領、イスラエル大統領など世界政治を動かす錚々たるメンバーが集まった。残念ながら日本は外相代理を派遣しただけであった。

8.フランシスコ教皇の誕生

①教皇の名前の付け方という観点からは、ベネディクト16世の引退のあと新しく選出された教皇がフランシスコと名乗ったことは全く革新的なことである。ヨハネ・パウロ1世の場合は、新しい名前を造ったという点では史上初のことであったが、先任教皇の名前を名乗るという伝統を踏襲しているが、フランシスコ教皇はこの伝統を破ったことになる。先任教皇の名前を名乗らない初代教皇の誕生は913年に登位したランド教皇以来、1100年ぶりの出来事である。

②並みいる聖人たちの中から、新教皇はなぜアッシジの聖フランシスコの名前を選んだのか? 裕福でありながら、貧しさを選び、乞食坊主に徹した聖フランシスコの生き方を見習うことを通して「貧しい人々のための教会」を実現したいという強い望みが新教皇にあったからだと考えるのが自然だと思う。その実践の一つとして、教皇専用の居宅には住まず、コンクラーベの時に使用される質素な宿泊施設で生活していることは、日本でも話題となった。最近では、あるイタリア人神父からルノーの中古車を貰い受け、自分で運転してバチカン市国内を移動すると報道された(2013年9月14日産経新聞)。

③フランシスコ教皇は就任直後の聖木曜日の洗足式に伝統を破って、二人の少女と一人のイスラム教徒を含む12人の足を洗ったことなどから、革新的と評されているが、伝統的な祈りの形式を重んじる教皇だと、わたしは思っている。一般には話題とならなかったが、フランシスコ教皇は昨年の6月2日(日)の「キリストの聖体」の祝日の午後に聖体賛美式を行うよう世界に呼びかけた。また、9月7日を「シリアと中東と全世界の平和のための断食と祈りの日」と定めた。聖体賛美式も断食も近年では忘れられがちな伝統的な祈りの形式である。教皇はこの伝統的な祈りを忘れてはならないというメッセージを全信徒に発信したものだと、わたしは感じている。

④聖フランシスコ(1181?-1226)は、わたしがここでとやかく述べる必要は全くないほど有名は聖者であり、日本人にも一番よく知られている聖人である。ただ日本に係わる次の3点を紹介しておきたい。

イ)大正・昭和初期に最初に聖フランシスコのことを日本に紹介したのは、有島武郎などの非キリスト教徒であったこと、そして西田幾太郎、西谷啓治、下村寅太郎、阿部次郎、倉田百三、大沢章、堀米庸三などの著名な非キリスト教徒の思想家・著述家がその著書で聖フランシスコに深い関心を寄せているという事実がある(マウルス・ハインリッヒス「日本の思想家に見るアシジのフランシスコ」1984年東京ボナベントウラ研究所刊)。

ロ)この聖人は死後800年も経つのに、現代の芸術家に創作意欲を燃え立たせる魅力を今も持っている。現代フランスの大作曲家オリヴィエ・メシアンは晩年8年かけて大作のオペラを作曲し、1983年パリのオペラ座で小澤征爾の指揮で初演され大成功を収めた。この曲は3年後の1986年に東京カテドラル聖マリア大聖堂で日本初演を小澤指揮で演奏され、その後も何回かカテドラルで演奏されたという(ルイ・アントワーヌ「アシジのフランシスコを読む」聖母文庫刊の訳者小島敏明の《あとがき》より)。

ハ)聖フランシスコの平和を願う祈りについて。この祈りは日本中の教会で親しまれ、種々の集会でしばしば唱えられる。しかし、この祈りはウィキペディアによれば、聖フランシスコが作った祈りではないという。1912年にあるフランス人神父によって作られ、パリの信心会の機関誌に発表されたと初出も紹介しているのだから、たぶん事実と思われる。だが、そのことより聖フランシスコの死後700年もたって“聖フランシスコの平和願う祈り”が出現し、世界中に広まったという事実の方が凄いことだと、わたしは思っている。

9.教皇はなぜ世界から注目されるのか(なぜ人気があるのか)

①現代世界で一番集客力のある人物は、ローマ教皇であることは、まず間違いないことと思われる。毎週水曜日に行われる教皇の一般謁見は数万人を収容できるバチカンのサン・ピエトロ広場が、何時も満員となることが、その証左であろう。本年3月に登位したフランシスコ教皇はその庶民的なイメージから人気は高く9月27日(2103年)の読売新聞の報道によると、イタリアで行った9月初旬の世論調査では教皇の支持率は88%になったという。あまり人気はなかったと云われている前教皇ベネディクトゥス16世の場合でも毎水曜日の一般謁見の広場の熱気はすごいもので、数万の聴衆が教皇の霊的講話に聴き入っていた。このことを私自身2008年の4月に夙川教会が行ったイタリア巡礼に参加してバチカンに行った時に体験している。

このような光景は今から140年ほど前のピオ9世の時代からは想像もできないことではないかと思われる。ピオ9世が1878年に亡くなった時の模様を「近現代史」は「その葬儀は容易に挙行できず、没後3年を経て、国王の葬儀が終わり国民の反教皇の感情が落ち着いたのを見計らって、ひっそりと行われようとした。ピオ9世が自ら埋葬先として選んだのはサン・ロレンツォ教会であった。ローマ旧城門を東北方面に出て1キロ足らずに位置する。・・・・1881年7月12日、葬儀は行われた。民衆による葬儀に対するデモが計画され、さすがにイタリア王国政府も警官を動員、警護にあたらせた。だが、群衆は警察の制止を退け、泥を投げつけた挙句、棺をテベレ川に投げ込もうとした。これは阻止したものの、葬列のコース一部変更を余儀なくされた。」(松本佐保「バチカン近現代史」56-57頁)と記している。

②現代になって、教皇がこれ程まで世界から注目され、人気があるのはなぜか。

1869年に第1バチカン公会議で教皇の首位権が確立された翌年の1870年に、ピオ9世は、教皇領であったローマをイタリア王国に併合されて教皇領を喪失し、すべての世俗権が剥奪されてしまった。ピオ9世はこれに抵抗したが、教皇領はその後、復活することはかった。

この事が結果的に教皇とバチカンの地位を飛躍的に高めることになったと考えられる。すなわち、教皇領の喪失は、守るべき世俗の利益(領益?)がなくなることであり、教皇本来の宗教性の純度が向上することになり、教皇の発する道徳的メッセージは政治的な私心のない権威あるものとなってくる。このことを民衆ははっきり意識せずとも敏感に感じ取り、教皇への信頼と人気の高まりとなって現われてきたものと思われる。

国際政治の場で、教皇領の喪失が確定されたのが、ピウス11世統治下の1929年に、バチカン国務長官ガスパリとムッソリーニ政権下のイタリアとの間で締結されたラテラノ条約である。この条約によって、バチカン市国が誕生し、国際的に主権国家として承認されて、世界の外交界に正式に登場することになる。

教皇の人気のたかまりは、教皇領の喪失による宗教家としての純度の向上という事実の他に、近現代になって、すぐれた人格者である人物が教皇に選ばれ続けてきたことも見逃せない。

定期的な教皇の一般謁見という制度は何時ごろから始まったのだろうか。興味深いことであるので、インターネットで調べてみたが、残念ながら見つからなかった。「歴代誌」を見ると、ピウス12世が1950年に聖母の被昇天の教義を制定し、聖年を布告すると、何百万人の巡礼者がローマを訪れたと記されているから、このあたりから教皇の一般謁見がサン・ピエトロ広場で行われるようになったのではないかと、わたしは想像している。

日本では、未だ正しく認識されていないようだが、教皇は国際政治の場で、重要な外交のプレーヤーである。前バチカン大使であった上野景文氏は「バチカンの聖と俗」(かまくら春秋社刊)という著書で、バチカンは「ソフトパワーの塊」と表現し、外交団の間では、「国土はモナコ並みだが、”存在感“は中国並みの超ミニ大国」といった認識が主流になっていると紹介している。このような大きな存在感はどこから来るのかについて上野氏は次の五つを挙げている。それを紹介してこのレポートの結びとしたい。

1) モラル・パワー→国際社会のお目付け役としての「国際的良心」

2) メッセージ力→守るべき「国益」がないから道徳性・中立性に富んだ言動が可能

3) 情報力→世界各地の草の根情報を吸い上げるメカニズムを擁する(12億の信徒と40万の司祭)

4) 発信力→ローマで発言が取り上げられると、翌日には世界各地のメディアがこれを伝えるという壮大なメカニズムがある。

5) ノウハウの蓄積(外交の老舗)→16世紀前半までに教皇庁を中心に各国の間で大使館開設の慣が定着していた。

以上

[Home]